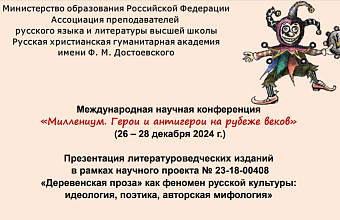

Международная научная конференция

Миллениум. Герои и антигерои на рубеже веков

26 - 28 декабря 2024

Санкт-Петербург 2024

Конференция проводится в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 23-18-00408, https://rscf.ru/project/23-18-00408

ДОКЛАДЫ (тезисы)

Ковтун Н.В.

Трикстер, или стратегия выживания в хаосе.

Тезисы: Итак, на прошлой конференции мы уже затрагивали проблему трикстерства в широком контексте. Говорили о женщинах-трикстерах и животных-трикстерах, образы которых известны с глубокой древности. Актуализация глубинных пластов архаики в насущной современности становится все чаще темой книг и конференций, достаточно назвать последние исследования М. Ямпольского. И это в известной степени закономерно.

На рубеже ХХ–ХХI вв., когда происходит бифуркация культурной парадигмы, изменяются отношения человека с историей, природным миром и самим собой. Преодоление эстетики постмодернизма с ее игровыми стратегиями, ироническим отношением к проблемам времени и личностной судьбы принуждает искать иные ориентиры, культурного героя, способного ответить на вызовы эпохи перемен. Таким героем, способным выжить в мире-хаосе, и становится Трикстер.

В докладе показано своеобразие фронтирных героев Америки, трикстеров Европы и России, определены особенности поэтики, специфика функционирования образа трикстера в актуальной русской словесности: от лагерной прозы с ее интересом к «голому человеку», чудиков традиционализма, до персонажей, созданных в эпоху постмодерна. Анализируются причины и перспективы появления героя-трикстера, его способности решения трагических вопросов, стоящих перед сознанием рубежа ХХ – ХХI вв. Выделен жизнеутверждающий, витальный потенциал образа, присущие ему возможности, средства осознания и представления трагического. Анализируется изменение самой парадигмы трикстера от эпохи к эпохе, от текста к тексту, черты, актуальные в каждый из культурных периодов

Т.А. Загидулина.

Герой-трикстер и соцреалистические коды в прозе В. Шукшина: стратегия создания образа.

Тезисы:В докладе рассматривается репрезентация авиационных образов в прозе В.М. Шукшина. Авиационный дискурс, формировавшийся в рамках соцреалистического канона, – один из ключевых для создания советского мирообраза, Прозу автора можно охарактеризовать как переходное явление от традиционализма к постмодернизму. Игровая стратегия текстопорождения способствует появлению абсурда, симулятивности. Критическая рефлексия на нормы канона социалистического реализма, господствовавшего в культуре вплоть до 50-х годов ХХ века, актуализация образа трикстера становятся симптомами разложения принципов письма, формировавшихся в первые десятилетия советской власти. Важнейшей составляющей авиационного дискурса является образ авиатора. В ходе анализа выявлено три модели создания указанного образа: мнимый авиатор (герой-трикстер), реальный авиатор, не имеющий общих черт с положительным героем соцреализма, и идеальный летчик, вписывающийся в рамки канона, но не явленный в текстах в качестве действующего лица. Функционирование каждой из моделей способствует созданию структуры художественного пространства, включающей пару город – деревня, получившую новое наполнение на страницах прозы писателя, а также пространство советской утопии, границы которой непроницаемы, что также является признаком разложения канона в целом.

Цветова Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского) Современная петербургская проза: открытие хуматона.

Черняк Мария Александровна (Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) Тексты двойники и двойники в текстах: случай Вас. Андреева и Е. Долгопят

Гиздатов Газинур Габдуллович (Казахский университет международных отношений и мировых языков, Алматы, Казахстан) Авторы и/или герои казахстанской арт-практики на рубеже эпох.

Секция № 1. Пограничный герой в мультивселенной литературы рубежа вековМодератор: Приказчикова Елена Евгеньевна

1. Ермакова Ника Андреевна (Новосибирск, Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет) Антропологическая концепция Ф. Сологуба в романе «Тяжелые сны»

2. Климова Тамара Юрьевна (Иркутск, Иркутский государственный университет) Идентичность как проблема творческой самореализации

3. Спиридонова Галина Сергеевна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Герои и антигерои в детской литературе

4. Чекушин Викентий Владимирович (Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Трикстер vs. план: «производственная драма» и кризис позднесоветской экономики

5. Загидулина Татьяна Андреевна (Санкт-Петербург, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского, Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Герой-трикстер и соцреалистические коды в прозе В. Шукшина: стратегия создания образа

6. Горбенко Александр Юрьевич (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Как «чудик» стал «антилидером» (перипетии героев позднесоветской прозы)

7. Сидорович Ирина Александровна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Человек перед выбором в повести В. Быкова «Карьер»

8. Колбякова Альфия Олеговна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Образ естественного человека в новелле В. Астафьева «Сон о белых горах»

9. Орешина Любовь Евгеньевна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Советское эзотерическое подполье как контркультурное явление (на примере Южинского кружка) 10. Камалетдинова Кристина Ивановна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Женщина на рубеже эпох (на материале романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота»)

Секция № 2. Герои и антигерои в прозе (нео)традиционализма

Модератор: Вальянов Никита Александрович

1. Игнатьева Анастасия Владимировна (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена) Формирование концепции главных героев в повести В. Распутина «Деньги для Марии»

2. Фролова Анна Васильевна (Санкт-Петербург, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского, Воронежский государственный университет, Воронеж). Человек на земле в книге Б. Екимова «Осень в Задонье»

3. Вальянов Никита Александрович (Санкт-Петербург, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского, Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева)

Образы терпилы и потерпевшего в прозе О. Павлова

Тезисы: На материале литературных произведений писателя раннего этапа («Конец века», «Казенная сказка», «Записки из-под сапога») проводится анализ двух типов героя – терпилы и потерпевшего. Рассмотрен вопрос трансформации литературного героя от ранней прозы писателя к зрелым и поздним текстам автора. Представленные художественные образы терпил и потерпевших в павловской картине мира трансформируются – герой имеет перспективу перерождения через экзистенциальные испытания, через проявление любовью – к ребенку, матери, женщине, к ближнему, где автору видится возможность излечить человеческую душу клятвой, оберегом и мольбой. На раннем этапе творчества О. Павлов натурализирует тему смерти и страха перед смертью, заставляет человека бороться с жестокостью, жизненными драмами, противостоять им («Степная книга», «Повести последних дней»). В поздних произведениях («Асистолия») его герой тоскует по человечности, ищет выход в запредельное, в его образе угадывается подлинное стремление познать тайны инобытия, соприкоснуться с Богом. Если обратиться к традициям жаргонной лексики, то мы обнаружим, что “терпила” – слабый человек, не умеющий постоять за себя; тот, кто продолжительно терпит унижения, оскорбления, побои, тот, кто не готов или вовсе не способен в силу собственного «внутреннего» восприятия противостоять внешнему – обидчику, врагу, обстоятельствам. Потерпевшим же представляется человек, которому в результате совершённого беззакония причинен моральный, физический или имущественный вред. Писатель не боится касаться самых неприглядных сторон жизни. В «Казенной сказке» это и убогое бытие роты, в которую порой «забывали» завести продовольствие или завозили столько, что солдатам не хватало на пайки. Но несмотря на все эти горькие приметы солдатского быта, который кажется тяжелее жизни заключенных, Павлов не делает акцент на социальных проблемах. Его волнует бытие отдельного человека, и это бытие протекает в казарменной обстановке армии, в «армейском пространстве», в особом мире со своими законами.

4. Бипперт Мария Артуровна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) «Московский текст» в романе Захара Прилепина «Санькя»

5. Новикова Елизавета Олеговна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Концепция постистории в романе Р. Сенчина «Зона затопления»

6. Глушенкова Ольга Александровна (Красноярск, независимый исследователь) Трансцендентный характер главного героя в романе Елизарова «Библиотекарь» в аспекте кризиса метафизической онтологии

7. Зубкова Полина Игоревна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Поэтика хронотопа в романе «Авиатор» Е.Г. Водолазкина

8. Лысюк Екатерина Александровна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Образ юродивого в творчестве Е.Г. Водолазкина

27 декабря 2024

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2

Модератор: Куляпин Александр Иванович

1. Собенников Анатолий Самуилович (Санкт-Петербург, Военный институт ЖДВ и ВОСО) Человек на войне в русской лирике 40-х-50-х годов

2. Куляпин Александр Иванович (Санкт-Петербург, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского; Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет)

Трансформация ключевых мотивов и образов рассказа Ф. Искандера «Бригадир Кязым» в фильме «Чегемский детектив» (1986)

Тезисы: Рассказ «Бригадир Кязым» был опубликован в 1981 году в апрельском номере журнала «Новый мир». Позже в значительно расширенном и отредактированном виде рассказ вошел в первое полное советское издание книги «Сандро из Чегема» (1989). Промежуточным этапом в пересмотре идейной концепции рассказа стал фильм «Чегемский детектив» («Мосфильм» совместно с «Грузия-фильм», 1986), снятый по мотивам произведений Фазиля Искандера. Режиссер картины Александр Светлов сохранил детективную основу «Бригадира Кязыма», но, разумеется, должен был считаться со спецификой языка кино, понимая, что буквальный перенос рассказа на экран невозможен. Кроме того, за пять лет, что отделяют рассказ от киносценария, автором которого был сам Ф. Искандер, существенно изменилась общественно-политическая ситуация в стране, и это не могло не сказаться на трактовке криминального сюжета.Показательны для понимания эволюции авторского замысла перемены в портретной характеристике антигероя – бывшего председателя, Почетного Гражданина Села Чегем Теймыра (Тимура) Жванба, укравшего деньги из колхозного сейфа. В фильме «Чегемский детектив» также переосмыслены важнейшие образы и символы рассказа «Бригадир Кязым» – «портрет», «костюм» и «ключ». На страницах романа «Сандро из Чегема» в условиях ослабления советской цензуры Искандер вывел запрятанные ранее в подтекст намеки на поверхность.

3. Приказчикова Елена Евгеньевна (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина) Герои-фэнтази сборника А. Больных «Тайны старого Урала»

4. Геллеспи Дэвид Чарльз (Бат, Великобритания; Москва, Московский государственный педагогический университет). Двойственность как структурная составляющая в прозе Ю. Трифонова

Секция № 3 Трикстер в границах других миров

Модератор: Шалимова Надежда Сергеевна

Полуэктова Татьяна Анатольевна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Викторианские папарацци (на материале англоязычной фотоэкфрастической прозы конца XIX в.)

2. Шалимова Надежда Сергеевна, Баранова Ксения Михайловна (Москва, Московский городской педагогический университет). Герои и антигерои новейшей литературы США

3. Ларина Мария Валерьевна (Санкт-Петербург, Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского) Мигрант как герой перекрестка в новейшей немецкой прозе

4. Прудиус Ирина Геннадьевна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Француз-отшельник в сибирской глубинке (на материале графического романа Сильвена Тессона и Виржиля Дюрёй «В лесах Сибири)

5. Бадуева Гунсэма Цыдыповна (КНР, Чженьцзян, Цзянсуский научнотехнический университет, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова) Герой «промежутка» в прозе Г. Башкуева, Б. Ширибазарова и Б. Молонова

6. Грачев Артём Викторович (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Геройребёнок в «раздробленном» доме (на примере творчества Е. Манойло и А. Красильщик)

7. Бурылова Арина Викторовна (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Золушка и окружающие: архетипические женские образы в сказках О. Лукас

8. Мороз Анжелика (Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева) Образ Медеи в романе К. Вольф «Медея». Современные интерпретации

9. Теплов Артём Игоревич (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина) Трансформация Ричарда Окделла от героя к антигерою в фэнтези-цикле В. Камши «Отблески Этерны»

10. Нефедов Дмитрий Борисович (Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина) Герои и антигерои английских подростковых детективов конца XX – начала XXI веков.

28 декабря 2024 Финальная дискуссия